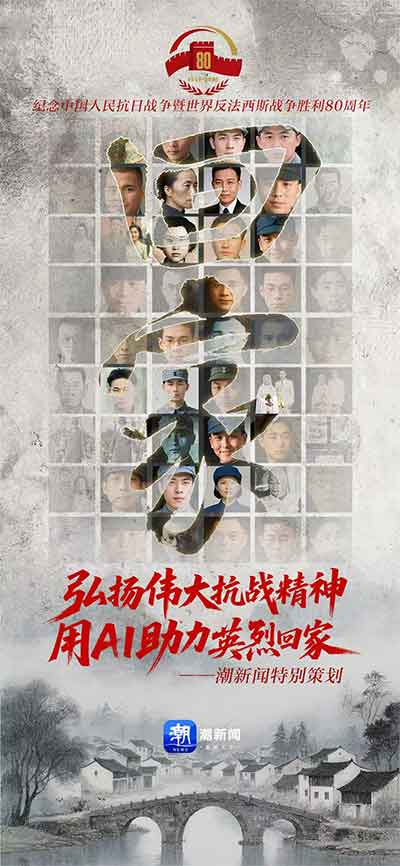

浙报潮新闻推出AI新闻行动送英烈“回家”

本文发布于 2025-09-03 12:17

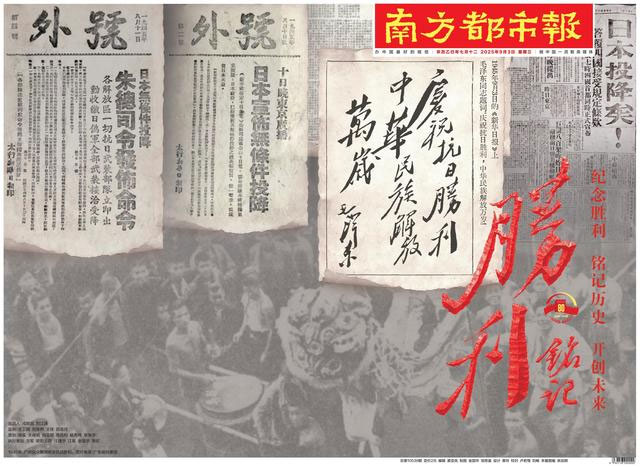

本文发布于 2025-09-03 12:17今天是9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场隆重举行。共同铭记历史,正是要弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神,从中汲取开创未来的智慧和力量。

今天,浙报集团潮新闻客户端发布了融媒产品《回家》,这是潮新闻·钱江晚报“弘扬伟大抗战精神 用AI助力英烈回家”新闻行动的收官片,也将整个新闻行动推向高潮。

本次新闻行动于2025年7月3日,由浙报集团潮新闻·钱江晚报联合浙江传媒学院动画与数字艺术学院共同发起。潮新闻组建了一支以“95后”为主力的年轻采编团队,与高校等AI创作团队一起,先后助力童坤、吴复夏、观杰、刘别生、马文耀等抗战英烈“回家”,足迹遍及杭州、宁波、温州、绍兴、湖州、金华、衢州及上海等地,行程超7000公里。系列新闻行动在潮新闻客户端和钱江晚报推出报道30余篇,全网传播超5000万。

从前期筹备到新闻行动启动,到寻访各个烈士家属,再到AI修复画像送英烈“回家”,每一次采访、每一步行动,每一帧的修复……让我们一次次触摸历史,缅怀英烈,接续奋斗。

新闻行动启动 为了更好的铭记与传承

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。浙报集团潮新闻记者在前期采访中了解到,那些为国捐躯的英烈,有的连一张清晰的照片都没留下,他们的故事有的散落在家族口述里,有的留存在地方志的只言片语中。对英烈的缅怀,不能只停留在纪念碑前的鞠躬;对历史的传承,需要更鲜活的载体。

于是,今年年初,潮新闻创作团队筹划报道方案时,一个想法得到了大家的共鸣:能不能用今天的AI技术,为这些英烈修复不甚清晰的照片,为后人“圆”一个梦,同时让年轻一代看到英烈的模样,让家族记忆变成民族记忆,让抗战精神不再是课本里的概念,而是能触摸、可感知的力量。

经过近3个月的筹备,2025年7月3日,在著名抗战英烈童坤家乡所在地的衢州市实验学校教育集团(新湖校区),“弘扬伟大抗战精神 用AI助力英烈回家”新闻行动正式启动,同时开启了抗战精神进校园宣讲的第一课。活动现场,由“传播大脑”团队设计的童坤烈士对话孙子的影片发布。画面里,时隔81年的“重逢”,让孙子童尔刚泪洒现场,“AI影像出来的那一刻,对爷爷的思念突然涌到心头,他的声音和爸爸太像了。”

每一次送英烈“回家” 都是直抵心灵的触动

在这次新闻行动中,每一次送英烈“回家”,对潮新闻的年轻记者来说,都是一次直抵心灵的触动。

7月29日上午,潮新闻记者杜雪梅、鲁杰、张煜跟随浙江传媒学院教师蒋辰,带着用AI技术复原的吴复夏烈士照片与AI影像作品《凌空英雄》,回到这片烈士魂牵梦萦的故土——东阳西坞村。84岁的吴永才第一次清晰地见到“26岁”的叔叔吴复夏,他哭得像个孩子:“叔叔,我想您很长时间了……”那一刻,跨越八十余载的思念,找到了寄托。近五年来,吴永才奔波在南京、重庆等地拼凑叔叔的生平,心中始终藏着一个愿望:希望叔叔泛黄的老照片能用现代技术修复。

为了拍摄吴复夏“回家”,记者杜雪梅提前一天来到吴永才家中,冰箱里,100多颗土汤圆码得整整齐齐,还有4斤新鲜猪肉。“这是叔叔生前最爱吃的家乡菜,我明天要烧给叔叔吃”。吴永才声音哽咽,杜雪梅的眼眶也湿润了。“有幸作为记录者见证这一刻,我很自豪,我想这就是我们新闻行动的意义。”

这样的感动还有很多很多……

2024年清明节,记者杨朝波、石怡峰曾经采访报道湖州德清一家四代人守护无名新四军女战士墓的故事。“弘扬伟大抗战精神,用AI助力英烈回家”新闻行动开展后,故事中的第三代守护人胡凯主动联系,希望通过AI技术复原女战士的形象。遗憾的是,唯一见过女战士的胡阿新老人已经去世。面对资料缺失,复原难度大等难题,记者几次前往湖州德清采访,最后找到多年前根据胡阿新老人口述而画的女战士画像。以此为依据,技术团队努力复原重制照片及视频,让女战士的形象第一次展现在胡家人面前,得到了胡家人和村民的肯定。杨朝波感慨,“通过一次次走访周边发现新的线索,让我更加感受到记者这份职业的责任与担当。”

参与采访的记者鲁杰、包一圣感慨,“我们在努力和时间赛跑,用AI圆烈属的‘团聚’梦”。记者周怿培是此次新闻行动AI总结片融媒产品《回家》的文案,在整理资料和后续跟进报道中,周怿培一次次被温暖和感动击中:“通过这次新闻报道行动,连接历史与当下,让记忆获得温度,让致敬获得回响。”

AI技术加持 让思念变得具象化

截至目前,此次新闻行动,团队利用AI技术共修复英烈画像11幅,制作AI影像作品7个。如今,创作团队打磨近一个月的AI融媒产品《回家》也正式发布亮相。

英雄们的黑白照片和视频背景,就像历史的画卷,每一笔色彩都承载着厚重的意义,所以用AI复原英烈形象,团队始终带着敬畏心:面临资料有限、照片模糊(有些照片只能看到人物轮廓)的困难,“传播大脑”设计团队的顾如楠和小伙伴们查阅了大量历史影像和文献资料,反复比对、多方求证,通过传播大模型AI图像生成技术,重建符合历史背景的人物形象;并利用图像超分辨率重建与智能上色技术,为黑白影像注入鲜活的色彩。

系列报道总结片《回家》承载的是新闻行动的动机和亮点,需要有完整清晰的逻辑结构,同时要满足短视频的精练和精彩。记者送烈士AI画像“回家”时捕捉到了很多烈属流露真情实感的镜头,潮@梦工厂工作室主理人李冰兵与团队小伙伴们决定以这些感动人心的素材作为高潮和亮点。同时,为了让AI技术更好融入到片中,让技术更有温度。经过探讨,团队决定用AI技术还原烈士牺牲的场景,弥补视觉信息不足的同时增加氛围感,也让烈属的回忆更加形象和直观,让AI在适合的地方得到应用,也让片子的情感线自然地走向高点。

一束束微光汇聚成照亮英烈回家路的火炬

每一位英烈的背后,都承载着不应被遗忘的故事。或许是家族长辈口耳相传的片段,或许是地方志中的记载,即便仅有一个名字、一个牺牲年份,亦是历史留下的珍贵印记。我们所能做的,便是将这些碎片整合起来,让英雄的事迹不被遗忘。

为了更好呈现这场跨越时空的“团圆”,弘扬伟大抗战精神,潮新闻集结了采编、技术、设计、传播等力量。7月起,在潮新闻客户端推出“弘扬伟大抗战精神 用AI助力英烈回家”新闻专题,在《钱江晚报》同步开设系列专栏,先后在报纸版面推出《“替我看看祖国的大好河山” 牺牲81年的烈士,与孙子重逢》《84年来村民一直想见到他的真实模样——寻找队长朱铁群》等系列文章,并在浙江日报推出评论《复原英烈模样,复现民族记忆》。在新媒体端,通过潮新闻、钱江晚报等视频号、抖音号、微博、微信等渠道进行分发推送,其中“送吴复夏‘回家’”等话题,仅在微博的传播就超过千万。

新闻行动启动两个月来,不仅收到烈士亲属的圆梦求助,还得到了历史研究者提供的珍贵线索,更有年轻的AI视觉团队主动加入……令人感动的是,新闻行动还得到了浙江省新四军历史研究会、民革浙江省委会、绍兴市委党史研究室、绍兴市新四军研究会等机构,浙江农林大学、浙江传媒学院动画与数字艺术学院、杭州科技职业技术学院、东阳复夏小学、衢州市实验学校教育集团新湖校区等院校,及Spinor空介团队等社会力量的加入。这些回应,像一束束微光,汇聚成照亮英烈回家路的火炬。而每一份回应背后,都是一个关于思念、关于敬意、关于传承的故事。

AI助力英烈走上“回家”之路,AI 技术,就像是一座桥,一头连着过去的英烈,一头连着现在的我们;也像根线,把断了多年的思念重新串了起来。

新闻行动看似“完结”,但其实刚刚开始,还有很多英烈等着“回家”,还有很多英雄故事等着被讲述。我们相信,用科技守护记忆,用行动传承精神,就是对英烈最好的告慰——他们未竟的事业,我们在守;他们牵挂的家国,如今很好。

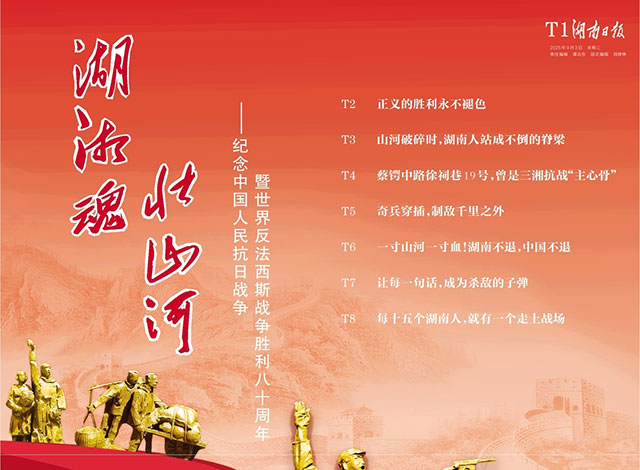

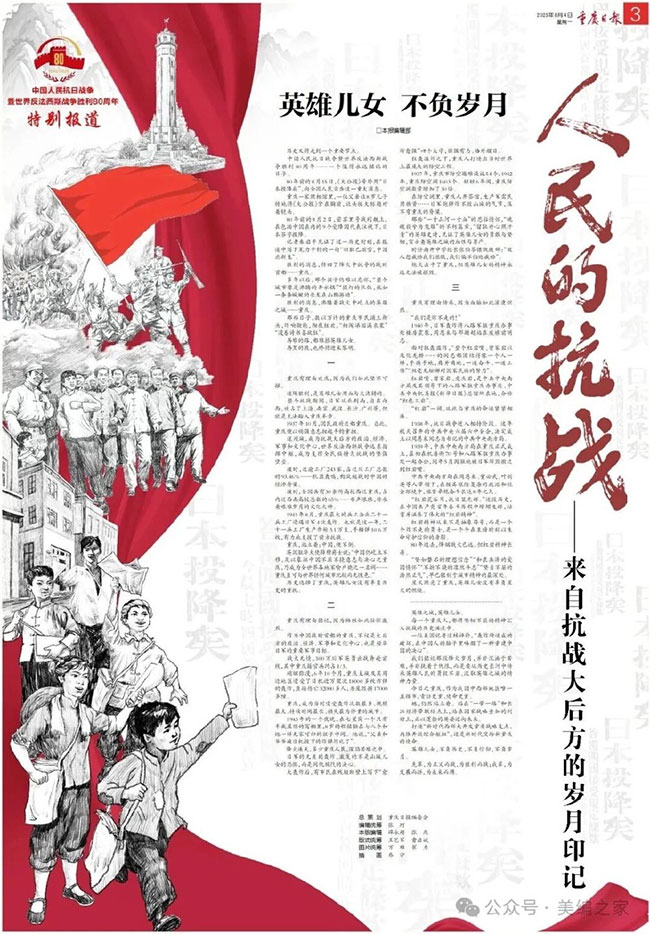

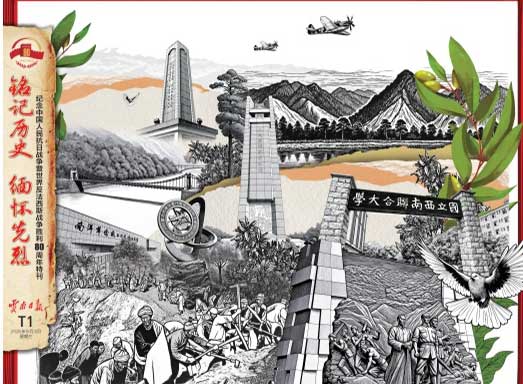

本文章隶属于专题:汇总:主流媒体如何关注抗战胜利80周年

观媒原创内容,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。本站其他转载内容,版权归原作者及出处所有。如有侵权,请联系我们进行删除。文章内容为作者个人观点,不代表观媒赞同其观点和对其真实性负责。本站只提供参考,不构成任何实际建议。