批判“总编辑”腾讯:新闻业与其内耗自己不如指责他人?

本文发布于 2025-11-17 09:37

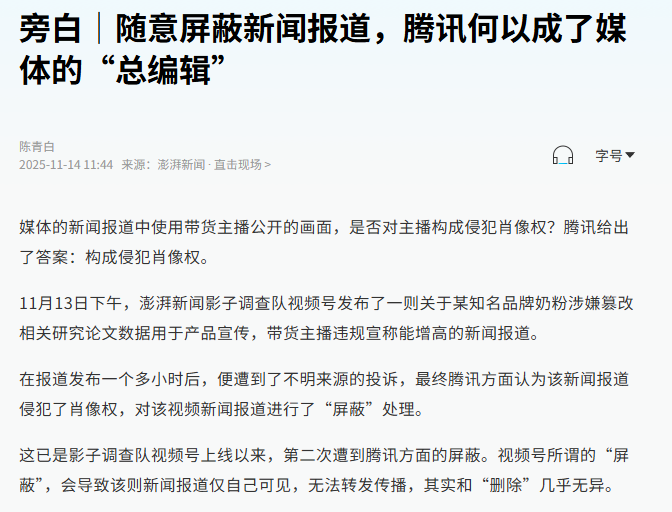

本文发布于 2025-11-17 09:37一则由澎湃新闻出品,题为「旁白|随意屏蔽新闻报道,腾讯何以成了媒体的“总编辑”」的报道,引来了无数新闻人的转发与赞赏。这当然是一件好事,转发的媒体人,仍然正在思考自己身处的困境和痛苦究竟源自何处。只可惜,大多数观点仍指向的是腾讯的审查机制,认为「天下苦腾讯久矣」,新闻业的困境,腾讯是罪魁祸首之一。

这当然是一种不能算错但却过于浅显的观点。时至今日,如果有人还说新闻业有无比光明的前途,要么是在装腔作势,要么就是驽钝至极。而新闻业苦难的根源,也早已过了可以和外人道也的阶段。可即便如此,公众仍然希望新闻能够替他们解决所遭遇的一切不公和艰难。这是一种极高但也足够天真的期望。回顾新闻的历史,一个认知应该被建立起来:新闻从诞生的那一刻起,其功能就决定了它只能是社会变化的「催化剂」,而非「反应物」,条件不到,新闻的参与再深,也不可能产生期望的效果。

这种力有不逮的状态,经过十余年的互联网冲击,更进一步演化成新闻从业者内心的自卑和恐惧。自从互联网侵入到了新闻的阵地之后,过去所谓的第四权力,失去了分发、内容和盈利上的优势,对分发平台的崇拜压倒了内容生产的自信,也让新闻业界和学界几乎是一边倒地萌生了追随和拥护互联网的愿望。也就是从这一刻开始,新闻业亲手举起了屠戮自己的大刀,将自己的盔甲、羽翼、肌肉、骨骼和脊髓,一点一点斩下。

可是,自毁长城是一件愚蠢而绝不光荣的事情,新闻业每向地狱滑落一步,就势必生出一分哀怨,但哀怨的指向绝不能是自己,必须另寻一个容易拿捏且极度安全的对象。怨念之下,腾讯成为了被新闻业公开嗔怪的第一个对象。

成为众矢之的的腾讯,在过去十余年间,通过微信建立起了一个庞大的传播平台。在这个平台上,文字与视觉,专业与非专业,机构与个人,不同的内容能够在同一平台同一时间展开激烈的竞争,看谁能够占据有限的用户注意力。后来者如字节跳动虽然在短视频拔得头筹,但在深度内容的阅读上,却始终未能超越腾讯。

腾讯以及后来者们建立的平台,让新闻业看到了一条拥抱互联网的捷径,也燃起了收拾旧河山的宏愿。一个朴素的思路由此产生:腾讯们拥有用户,而新闻业拥有生产深度内容的能力,只需要将过去的报纸和电视台的生产技术和人员迁移过去,通过源源不断的内容生产占据互联网生态链的最顶端。

思路很好,却很天真。一般而言,新闻业是一个以集合精英却服务大众的特殊行业,但当新闻业主动放弃了信息的筛选与价值判断,全力拥抱权力与互联网后,被鄙视、被不齿、被拿捏就是一种必然。在不可言说的限制之下,新闻只能充当上传下达的工具。既然是工具,就不应该具备主观能动性,不能做事实的核查,不能做常识的普及,更遑论为必然之事做舆论的准备。服从和归顺从来不是建立强大自我的正途。相反,这个过程中,新闻的自我要么被吞噬,要么主动消逝。结构性的问题自此锁死,要解决新闻业的困境,就必须如凤凰涅槃那般,毁灭当下的这种特色「新闻业」。

毁灭自身的勇气和技术,非一般人所能具备,所以谈救赎谈重生,不仅仅是奢望,更可能成为某些人谋私的幌子。以此为幌子的人,明里谈论的是新闻业要再造要重生,背地里,他希望新闻业彻底与新闻,与舆论解绑。究其原因,是因为这类人惧怕舆论,也不懂舆论,更无法引导舆论。

所以,鼓动新闻业拥抱互联网的人,总是用转型一词将祸心包装起来,实质是要让新闻业进一步从议程设置这一目前仍存优势的领域撤退,让新闻业彻底交出自己的灵魂,由他卖给流量和流量背后的力量。只是,功利一点看,这不是待价而沽的好策略。也许本来能卖上一个好价钱,可着急谈价,反而掉价,几个回合下来,价值归零,注定无人问津。

一个没有价值的新闻业,被定义为被毁灭,虽然不够贴切,但也绝不为过。但别怪没有提醒,千万不要觉得毁灭了新闻业,就能羞辱真正的新闻记者,让他们堕入无尽的痛苦和悲伤。其实,他们早就做好了准备,迎接毁灭的到来,有一句话他们可能已经在内心和生活中说了一万遍:

「毁灭吧,我累了!」

观媒原创内容,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。本站其他转载内容,版权归原作者及出处所有。如有侵权,请联系我们进行删除。文章内容为作者个人观点,不代表观媒赞同其观点和对其真实性负责。本站只提供参考,不构成任何实际建议。