新华网都直播带货了,你还脱不下长衫

本文发布于 2025-10-27 09:16

本文发布于 2025-10-27 09:16(原文略有删节)

关于新华社/网直播带货的事,蛮早前就想写了,趁周末梳理思绪,当作一次自我对话。

大学毕业后,我曾有幸在国社工作5年多,当时的我怀着新闻理想,坚信毛主席“把地球管起来”的指示就是新闻学子应当践行的使命。

而随着时间流逝,我慢慢发觉:由于体制内的局限,一个有想法的年轻人能做的实在有限,发展空间一眼见底。收入也是原地踏步的“稳定”,对于想在北京安家的外地孩子来说仅够糊口。

加上当时正值移动互联网创业热潮,按捺不住的我就辞职出来,加入了不到10人的创业团队——那个年代,讲故事、做规模、拿期权才是年轻人的春药。

转眼十多年过去,兜兜转转之间,如今的社会经济和媒介范式,包括人们的心气儿,都已发生天翻地覆的巨变。

01官媒该不该带货挣钱?

十一假期刷到新华网的带货直播,我还是有点小惊讶的。没想到大过节的,连央媒都这么卷了?

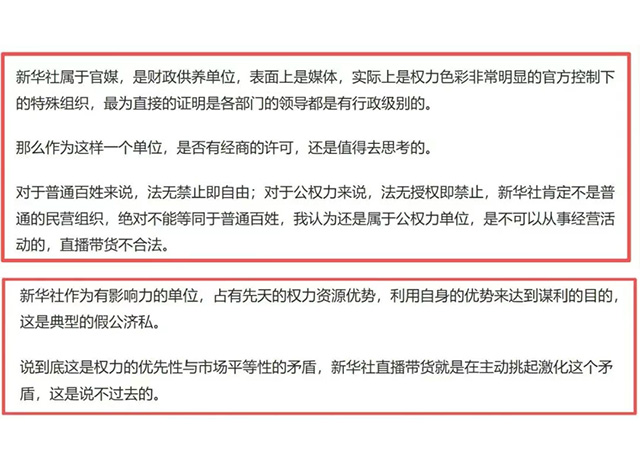

上网一查,舆论场对此看法也存在分歧:

有观点认为,央媒开展直播带货,可能会传递不良的价值导向,让公众觉得官媒也开始一味“向钱看”;

还有网友批评,带货行为不符合央媒的职能,而且存在商品质量风险,一旦带货翻车难以收场,会让公众感到寒心。

就此,我特意请教了几位前同事,他们却觉得再正常不过。

“媒体接广告都能理解,直播带货有啥不理解的?不都是为了创收嘛……”

事实上,新华社体系内带货直播的实施主体,通常是下属二级、三级公司。它们均属自负盈亏的企业性质,财政不负责供养,同样面临着不小的经营压力。

“毕竟那么多人要养,压力大得很呢!”

官方数据显示,新华社现在员工约13000名,内部除少数核心部门(如国内部、国际部)仅承担政治任务外,绝大部分都属于企业性质,需靠广告等经营活动维持运营。

更何况,员工身份与财政供养并不直接挂钩,即便拥有“编制”也分多种类型,并非外界想象的那样,只要有编制就等于拥有了“铁饭碗”,永远不会下岗。

像当年我在那会儿,曾亲历社里大张旗鼓、倾力打造的两大项目:新华08和CNC,都是国家层面立项的重点对外传播平台(不了解的可以搜一下)。可结果呢?在市场竞争中找不到自己的位置,盈利模式和商业化运作又乏力,最终只能停运遣散。

当看到有读者在我之前的文章下留言,说我批判、唱衰传统媒体时,我觉得要么是他所在的环境太单纯把他保护得太好,要么就是他的信息渠道过窄,还活在上个时代吧。

还有一些人的思维逻辑也混乱到令人无语(当然我的逻辑能力也不强,都缺乏教育训练):你讲个人发展成长,他说要坚守舆论阵地;你讲媒体并非铁饭碗,他说要有时代担当;你说时代已经把传统媒体抛下,他说你在标题党、骗流量……

02什么才是媒体的公心?

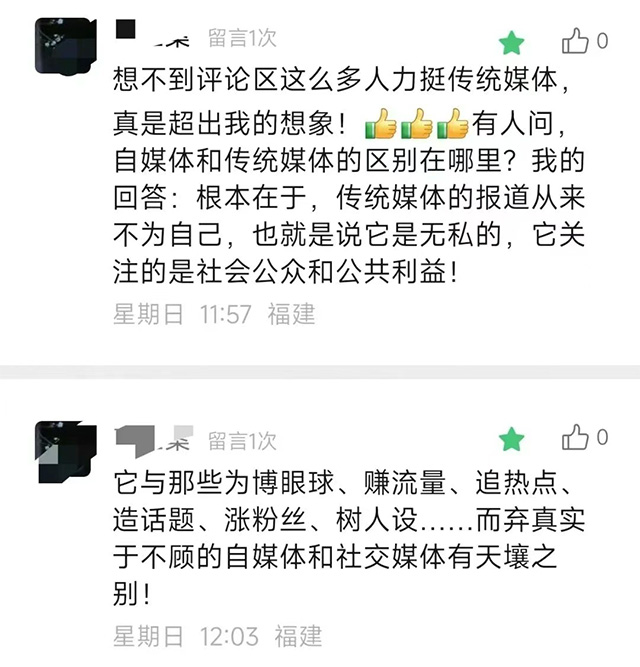

那天看到有网友这样评论:

首先,传统媒体已经沦落到需要他人“力挺”的地步了吗?(抱歉我又开启了抬杠模式)

第二,传统媒体和自媒体本无高下之分,都是时代的产物。近年来官媒也纷纷顺势开设社媒账号和自媒体小号,卷流量、卷粉丝、标题党现象颇严重;

第三,传统媒体的报道真的那么“无私”吗?说句不好听的、源自老罗的话:被包养就不要谈独立人格。

看到这,可能有人又要急了,先听我把话说完——

其实每一个新闻专业出身的人都清楚媒体应有的属性(包括我国的特性在内)。本质上,大家都认可“公心”二字,即媒体在报道和评论中应超越私利,秉持客观中立的态度为公共利益服务。

这种价值取向,大概是新闻人内心深处的职业自觉,也是他们投身这个行业的初心。如果不是怀揣这份理想与热爱,谁会甘愿忍受24小时×365天的无休待机,用肉身对抗时间的磨损,用执著面对真相的不确定,还有那撑不起房贷的收入和前途?

不可否认,新闻牌照、采访权等资源,都属于稀缺的公共资源。媒体既然获得了这些特许权,就理应承担相应的公共服务义务。然而现实中,这种服务于公共利益的“公心”,真的能顺利实现吗?

事实上无论在哪个国家,机构媒体都会同时受到三股力量的拉扯:资本、权力、受众(舆论)。

资本掌握着钱袋子,包括集团股东、广告主、商业模式以及平台规则的制约。媒体靠谁养活,谁就拥有对内容的最终否决权。一旦资本力量强势主导,版面内容就可能沦为软文、商业化与标题党;

权力则高举牌照、监管与罚则。当权力独大,媒体宣传调门和审查机制随之升温,媒体束手束脚,难以充分发挥舆论监督作用;

受众掌握着注意力与口碑,关系到付费订阅、媒体声誉和价值认同。过度迎合公众情绪,报道易滑向民粹、审判与情绪宣泄,偏离新闻客观真实的本质。

这三股力量的拉锯与博弈中,只要任何一方掀桌子,媒体这碗饭都没得吃。如此现实困境下,想要实现绝对的“无私”与“公心”,谈何容易?!

03当今媒体价值如何体现?

回到我们开头的话题:央媒都将带货常态化,你还纠结于脱不下长衫。

上周见到我的大学同学,曾经校园里的积极分子,在满腔热情做了十年省媒采编后,于几年前转型搞广告经营:带团队、背业绩,挑战自己。

聊起这段经历时,她还有点不好意思:“感觉现在的自己满身铜臭味”。

我说No,恰恰相反,搞经营其实特别适合你。一方面是性格使然,一方面是眼下环境。懂的都懂。

当全球传统媒体不可避免地走下坡路,连国字头媒体都在重塑自己、积极创收,谋取更大的发展空间;普通传媒更应解放思想,打破“媒体=纯公益”的认知误区。

毕竟,没有谁能靠喝空气活着。

赚钱为了养人,赚钱为了确保新闻业务正常开展,赚钱为了积累资源攫取更大的社会影响力。

那些质疑官方媒体 “向钱看” 的人,或许忽略了一个事实:央媒的工作人员也是普通人,是千千万万老百姓中的一员。

让自己所在的平台经营更好,让每一位员工活得更体面、有尊严——在不给社会添负担的前提下,这才是实现媒体价值与个人成就的基础。更何况,我们的媒体行业已经背负了太多的责任与压力……

听到这里,你可能会问:“难道赚钱就等于实现媒体价值了吗?”

当然不是。即便在当下这般严酷的行业环境中,我依然坚信:新闻媒体人应当成为社会的“良心”——以客观事实为根本准则,以社会的长期福祉为衡量标尺,用荧荧之光照亮人们的心灵,传递前行的温暖与力量;而不是屈膝献媚,蒙头闭眼,甚至指鹿为马、颠倒黑白……

时代之车轮永远向前:它会优先淘汰那些脱不下长衫、剪不掉辫子的“遗老遗少”;而拥有生存智慧和进化勇气的人,终将在漫长的等待与坚守中,迎来新的盼望。

观媒原创内容,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。本站其他转载内容,版权归原作者及出处所有。如有侵权,请联系我们进行删除。文章内容为作者个人观点,不代表观媒赞同其观点和对其真实性负责。本站只提供参考,不构成任何实际建议。